BíoBío Chile

Del borde costero

al altiplano

Lo más llamativo es que esta nueva arquitectura institucional y herramienta de planificación territorial que, según los mapas que la ilustran, en regiones como Antofagasta y Atacama podrían extenderse hasta el límite fronterizo altiplánico con Bolivia y Argentina, es resorte de un simple decreto.

En diciembre de 1994, el gobierno del presidente Frei estableció la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, oportunidad en la que además se creó la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC).

En un documento de 7 páginas, la política definió su ámbito de aplicación y objetivos, entre los que destacan propender a la protección y conservación del medio ambiente marítimo y terrestre y orientar un desarrollo equilibrado que sea compatible con las múltiples actividades que se realizan, o puedan realizarse, en el borde costero.

Se estableció además una zonificación preliminar de todo el territorio nacional, en la que se establecieron áreas reservadas para el Estado, otras para puertos y astilleros, aquellas en las que existían asentamientos humanos y caletas de pescadores, y finalmente, áreas para actividades industriales, económicas y de desarrollo.

Por más de 30 años esta política posibilitó inversiones públicas y privadas bajo reglas predeterminadas, proponiendo usos preferentes con miras a facilitar decisiones y evitar usos inadecuados de un recurso limitado. Sus objetivos operaron como criterios orientadores —no vinculantes— para el otorgamiento de concesiones marítimas por la Subsecretaría de Marina, hoy Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el gobierno optó por renovar esta política, reemplazándola por una flamante Política Nacional Costera que ahora exhibe lustrosas 30 páginas.

¿Es una mera actualización? Definitivamente no. Esta nueva política expande el territorio regulado mucho más allá de los bienes nacionales de uso público que conforman hoy las playas, bahías, golfos, estrechos, canales interiores y el mar territorial.

En efecto, se extiende a una zona costera difusa entendida como un espacio o interfaz variable, dependiente de las características geográficas en las que interactúan ecosistemas terrestres y marítimos. ¿Se entendió? Claro que no.

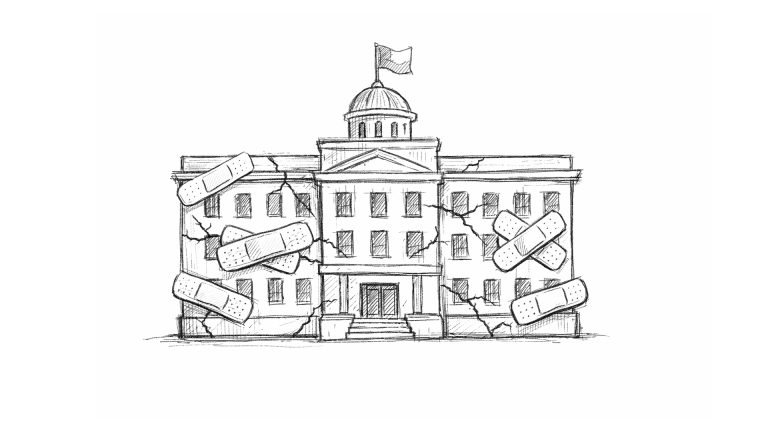

Por ello, en la práctica esta “zona gris”, que constituye una verdadera limitación a la propiedad, tendrá que ser delimitada espacialmente por cada gobierno regional conforme a criterios técnicos que den cuenta de la realidad geográfica, las necesidades de representación territorial, los usos actuales y potenciales del borde costero, y las dinámicas ecológicas y socioeconómicas propias de cada región. Pero además de expansiva, la política pretende llevar adelante una verdadera reconfiguración institucional, reemplazando a la CNUBC, que estaba integrada por 12 reparticiones públicas, y sus respectivas Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC), por una Comisión Nacional de Costas, ahora integrada por 16 reparticiones públicas, y con sus respectivas Comisiones Regionales de Costas.

A estas últimas, además, se le otorgan atribuciones de coordinación interinstitucional para la promoción de la participación ciudadana y gobernanza local, lo que dista de la tradicional y modesta gestión del borde costero que la política le encomendó a sus predecesoras.

Lo más llamativo es que esta nueva arquitectura institucional y herramienta de planificación territorial que, según los mapas que la ilustran, en regiones como Antofagasta y Atacama podrían extenderse hasta el límite fronterizo altiplánico con Bolivia y Argentina, es resorte de un simple decreto.

Es decir, sorteando todo debate legislativo, el gobierno pretende establecer las reglas que definirán el acceso a uno de los recursos naturales más valiosos del país, como es su borde costero. ¿Gobernando por Decreto? Solo la Contralora General de la República podrá responder ahora a esa pregunta.